حوار / آية السمالوسي

حوار| أماني فؤاد: شعرت أثناء الكتابة بأنني أتحرك في منطقة ألغام مفخَّخة

8 يوليو 2025

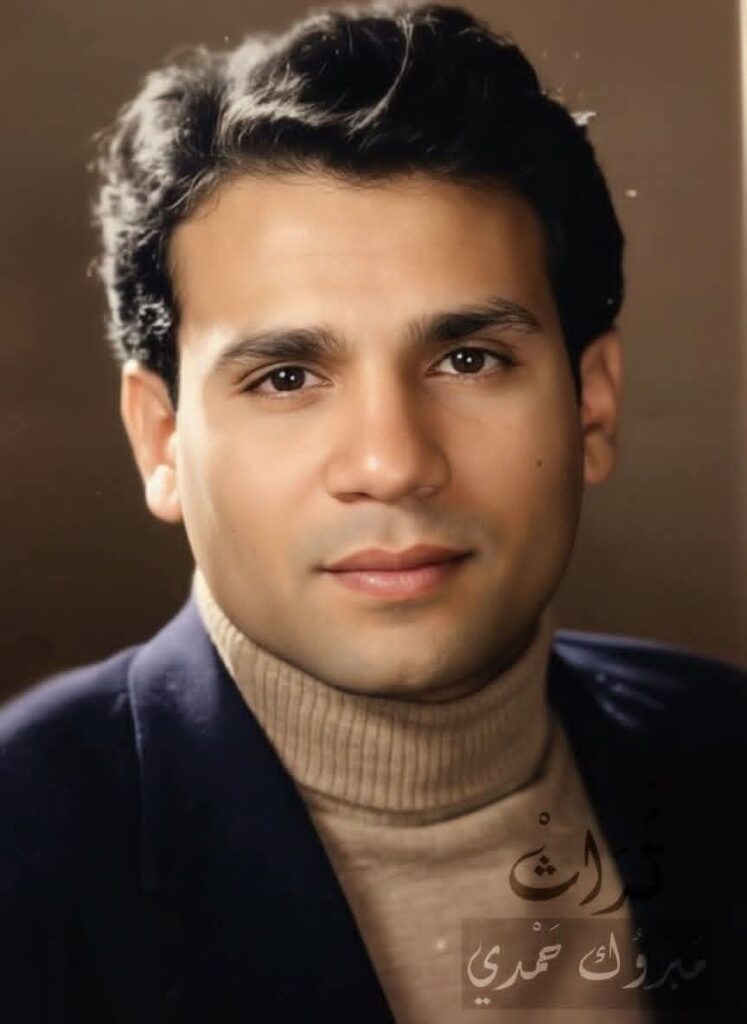

د. أماني فؤاد (الترا صوت)

د. أماني فؤاد (الترا صوت)

آية السمالوسي

آية السمالوسي

في ظلّ واقع عربي مُثقل بالحروب والانقسامات، تبرز جهود نقدية جادة تُحاول أن تلتقط تحولات السرد وأسئلته في مواجهة الفقد والدمار. وفي طليعة هذه الجهود تقف الناقدة الكبيرة الدكتورة أماني فؤاد، صاحبة المسار النقدي المتميز والحضور الثقافي الفاعل، بعضوية لجان علمية وتحكيمية ومشاركات بحثية واسعة، فضلًا عن إنتاجها الغزير، من بينها: الرواية وتحرير المجتمع، المجاوزة في تيار الحداثة بمصر بعد السبعينيات، في تراث أبي حيان التوحيدي ونقده “الإبداع”.

في كتابها الأحدث “سرديات الحروب والنزاعات: تحولات الرؤية والتقنية”، الذي استغرق إعدادُه سبع سنوات من القراءة والتحليل، تسائلت فؤاد بجرأةٍ عن التحولات الجمالية والفكرية التي طرأت على الرواية العربية في زمن الحروب، وواجهت بأسلوبها التحليلي الحَاد أسئلة الوعي والهوية والهشاشة الإنسانية.

حول هذا الكتاب، وما يثيره من قضايا، جاء هذا الحوار الخاص لألترا صوت.

تنطلقين في كتابك من واقع عربي مشتعل بالحروب والنزاعات، فهل تعتقدين أن الرواية باتت ملاذًا للوعي الجمعي في غياب الإعلام الموضوعي؟

الرواية ليست بديلًا للإعلام الموضوعي، ولا ملاذًا للوعي الجمعي بصورة مقصودة ومخطَّط لها؛ إذ لا كتابة، ولا نوع أدبي يحل محَل كتابة أخرى، أو مجال إعلامي، الرواية نِتاج فني أدبي سردي، لكتَّاب مبدعين، وهؤلاء يعبِّرون فنيًّا وفكريًّا عمَّا يشغل مجتمعاتهم؛ ما أعنيه أن الفنون والآداب لا تقف في مقابل الإعلام الموضوعي، الإعلام، والأخبار، وتحليلات الواقع سياسيًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا شيء، والسرد الفني شيء آخَر (رؤية، وخيال، وبنْية فنية، وتقنيات). الرواية صارت سيدة الأجناس الأدبية لقدرتها على تمثيل الحياة من حولنا، واستيعاب التعدد الذي نحياه، وخلْق عوالم تصوِّرها وتجسِّدها من منطلَق رؤًى فنية للحياة، تُشبِع ذائقة المتلقي، وشغَفه بالحكايات، التي تتضمن الواقع، كما تتضمن الأساطير والرموز والموروثات والمعارف. الإعلام والأخبار وتحليلات الواقع سياسيًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا محوَر في المشهد الثقافي، والرواية فنٌ كتابي سردي في المشهد ذاته.

وصفتِ الشخصيات الأساسية في كتابك بــظهور مفهوم “اللابطل”، ما دلالة هذا المفهوم في لحظة انهارت فيها المفاهيم التقليدية عن البطولة؟

تقتضي البطولة لدى شخصيات النَّص – كما كنا نفهمها – امتلاكه رؤية يواجِه بها الإنسان العالَم – رفضًا أو قبولًا – لما يشتعل من حروبٍ ونزاعات، وبلْوَرة موْقِفه، إيجابيته تجاه أمور الحياة من حوله، تمتُّعه بإرادة حقيقية يستطيع من خلالها أن يُفعِّل وجوده، حلم يسعى لتحقيقه، له على المستوى الشخصي، ولبلده على المستوى الوطني، وأن تتجلى له آثار ثقافية بمفهوم الوعي العام، علمية أو فكرية أو إبداعية، أو إنسانية. بطل تغازله رغبات تطوير الواقع من حوله، بمعنى الفعل الذي يحمل بصماته، سواء انضوى على بطولة أخلاقية أو مجرد موقف؛ أيْ أن هناك وعيًا بالحياة، وموقفًا فاعلًا فيها. لقد باتت الشخوص في النصوص لا فاعلية لهم، مجرد ظلال تعيش على الهامش.

تبدو معظم أبطال سرديات الحروب كبطن ضفدع رخْو ينبض بلا أثَر، أسطح بَشر، أو جلودٍ خارجية، أغلفة إنسان، نثار كيان، لا يترك علاماتٍ فارقةً في الحياة. وبرغم تَضاعُف أعداد البَشر في الواقع، إلا أن الوجود الإنساني الفرديَّ الفارق والمؤثِّر، بمعنى الفاعلية والتفرد، لم يَعُدْ له مكان في معظم سرديات العقدَين الماضيَين، اللذَين نحيا في نتائج أحداثهما، ليس هناك بطل في الرواية العربية، في معظم ما قرأت، إلا ما نَدَر. لا وجود إلا لما أسمَّيته “اللابطل”.

أبطال سرديات الحروب كبطن ضفدع رخْو ينبض بلا أثَر، أسطح بَشر، أو جلودٍ خارجية، أغلفة إنسان، نثار كيان، لا يترك علاماتٍ فارقةً في الحياة. وبرغم تَضاعُف أعداد البَشر في الواقع، إلا أن الوجود الإنساني الفرديَّ الفارق والمؤثِّر

بدلاً من دراسة الروايات منفردة، اخترتِ تحليل الظواهر السردية في فصول تأخذ عناوين التقنيات. فعاودت معالجة الروايات مرارًا وبشواهد متعددة. ما الذي أتاحته هذه المقاربة لكِ من رؤى لا تكشفها القراءة الكليّة لكل عمل والانتهاء منه؟

كنت معنية – في الأساس – بالظواهر الفنية والفكرية التي رصدت تحوُّلاتها، وبعض تغيراتها. التحولات في الرؤية والتقنية معًا، في سرديات الحرب. ولذا قسَّمت الفصول للظواهر الفنية والفكرية، التي حدَث فيها تحولات، وشعرت بها أثناء قراءاتي. ولذا رصدتُها، وقمت بتحليلها، وتتبُّعها في أكثر من 52 عملًا روائيًّا. عاودت الرجوع للروايات مِرارًا، واستخراج الشواهد التي تدلِّل على ما ذهبتُ إليه في كل ملْمح فني بحثت فيه. استخرجت وتتبعت تلك التحولات في الرؤية والتقنية. تطلَّب هذا تركيزًا رأسيًّا في الظواهر السردية، ومن ثم المعاودة مِرارًا للروايات؛ لرصْد الظواهر والقضايا، التي أبحثُ عنها، وليس دراسة نقدية لمجمل العمل السردي.

ما المعايير التي اعتمدتِ عليها لاختيار الروايات الخمسين؟ وهل كانت لجغرافيا وجنسية الكاتب دور في الاختيار؟

أول المعايير أن تدور السردية عن الحرب أو ظلالها، التي تقع على البشر. ثانيًا: أن ألمس شعرية العمل وفنياته اللافتة، تميُّزه النسبي، وأن أجده يعضِّد بعض الظواهر، التي رصَدت تكرارها وتحوُّلاتها. ثالثًا: أن يكون المشهد الفني السردي كاملًا للمنطقة، أي يعرض لجغرافيا بلدان المنطقة العربية بتنويعاتها، والتي وقعت فيها الثورات والحروب. ومن هذه السرديات رصدت تحوُّلات الرؤية والتقنيات التي حدثت في الأفكار. وأيضًا في التعامل مع تقنيات الكتابة بصورة متنوِّعة من بلد إلى آخَر، المشترَك بينهم، والمتفرِّد.

هل تعتقدين أن روايات الحروب تقدم عزاءً للقارئ، أم تكشف له أن لا عزاء قادم؟

لم أكن أبدًا من السوداويين، وأومن بقدرة الإنسان على تطوير ذاته، واستيعاب الآخَر باختلافاته، وبأن الأرض تسَع الجميع، حين نتخلَّى عن أطماعنا، وأعني الحضارة البشرية كلها. لكن الواقع يصدمنا، فلا يمُر يوم إلا ونيران الحروب تشتعل، فيسري اليأس إلى النفوس، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وأحسب إنه لا عزاء قادم.

ما هو برأيك الفرق الجوهري بين من يكتب عن الحرب من قلب الجحيم، ومن يكتب عنها من مسافة آمنة؟ وهل يُقاس صدق الأدب بمدى قربه من الألم؟

القياس هنا ليس بالمسافات قُربها أو بُعدها، بل بالتعايش والرؤى والتمكن الفني، لكن أحسب أنه لو توفرت للكتابة الرؤية والمعايشة لأرض المعارك، ومعرفة تنظيم الجيوش والإحاطة بالخطط؛ يكون أفضل بلا شك للكاتب إذا امتلك أفكاره وفنه، وخاصة في الماضي. ولظروف العصر لم يعد هناك ضرورة مُلِحة لوجود الكاتب في قلْب المعارك، فالتكنولوجيا ووسائط العصر الحديث توفِّر التغطية والبَث المباشر، من قلْب مواقع الصراع والمعارك. كما صارت المعارك توثَّق بالصوت والصورة، وتُعرض على الشاشات والمواقع كافة. كما أن آثار الحروب على الشعوب والنازحين، وقصص قوارب الموت، وعذابات مغادرة الأوطان والشتات، ومظاهر الدمار والهجرات صارت تُعرض كل لحظة، وطالت كثيرين. وكلها مثيرات ومواد مؤثِّرة تمكِّن الروائي من الكتابة عن الحرب وآثارها على البشر. فالمادة التي يحتاجها في متناول يده، ويراها على الشاشات يوميًّا، حتى وهو غير موجود في مواقع الاشتباكات، كما أن من وظائف الكتابة الفنية أن تملأ مناطق الفراغ بالمتخيَّل.

التكنولوجيا ووسائط العصر الحديث توفِّر التغطية والبَث المباشر، من قلْب مواقع الصراع والمعارك. كما صارت المعارك توثَّق بالصوت والصورة، وتُعرض على الشاشات والمواقع كافة

هل تعتقدين أن الرواية العربية استطاعت أن توازن بين التوثيق الفني للحروب والتعبير عن التجربة الإنسانية الفردية؟

استطاعت بعض النصوص الروائية بالطبع، وأعني بالاستطاعة في المقام الأول الجانب الفني الجمالي والرؤيوي، وبعضها الآخَر جاء في مستوى أقل فنيًّا وفكريًّا. فالتفاوت دائمًا ما يحكُم تقييم الأعمال السردية، وتلك ظاهرة طبيعية.

كيف يتجلّى الالتزام النسوي في سرديات الحروب؟ وهل ترين أن الكاتبات العربيات قدَّمن رؤى مختلفة عن زملائهن الذكور في هذا السياق؟

اليوم وأنا أشاهد الصواريخ والقذف المتبادَل بين إيران وإسرائيل، وجدت نفسي أردد: لم يعد من المنطقي أن يتولَّى الرجال حُكم العالَم بمفردهم. فلقد أثبتوا إنهم الأكثر تهورًا وخِفة، ورغبة في الزعامات. وإنهم الأكثر دموية وعنف، لا يفكرون في إبادة البشر قدْر ما يرسِّخون لتفوُّقهم وأطماعهم. وأحسب أن هذه الأيديولوجية عكْس طبيعة المرأة، بقدْر ونِسَب. فعادة ما تتجنب النساء العنف والموت والفقد. فصنَّاع الحياة لا يمكنهن الاستهانة بها، في السرديات – التي درستُ – تضاعَفت هموم المرأة ومشكلاتها مع الثورات والحروب. يقع عليهن – إضافة للموت والاقتتال وضياع الاستقرار – استمرار غبن الموروثات الاجتماعية والتأويلات والتفسيرات الدينية. فتصبح المرأة الخاسر الأكبر في أية حرب. فهذا الصراع المسلَّح يفقِدها أمانها، ويعرِّضها للاغتصاب الجسدي والدمار النفسي. كما تكون معرَّضة لفقْد أعز ما لديها: أولادها وزوجها وأُسرتها الأكبر. كما تظل المرأة ساحة انتقام متاحة للأعداء. أستطيع أن أوكد أن كل ظروف الحرب ضدّ النساء.

في تحليلك، كيف تم توظيف الزمان والمكان في سرديات الحروب؟ وهل ساهم هذا التوظيف في تعميق فهْم القارئ لتأثير الحروب على المجتمعات؟

تتسع آفاق التعامل مع تقنية الزمان، وتشكيلها في فضاءات رواية الثورات والحروب الأخيرة؛ لتتجاوَز طرُق معالجاته التقليدية السابقة، حيث لا يوجد مفهوم زمني أحادي المستوى في أزمنة تلك السرديات، بمعنى أن السرد قد يوظِّف الزمن الدائري، أو الزمن السائر في خط مستقيم، أو ذلك البناء الزمني، الذي تبنَّى الحدود الفاصلة بين الماضي والمستقبل واللحظة الحاضرة، النابضة بالحدَث. توجد تلك الأزمنة كلها في سرديات الحروب، لكنها توجد مركَّبة بطرُق ما. ودائمًا ما تحمل معها أبعادًا أخرى، لأزمنة أخرى، تستدعيها الذاكرة البشرية. يستدعي زمن تلك السرديات أزمنةَ الماضي؛ ليعرِضها، ويشير لأحداثها، ويُحدِث تناصًّا مع وقائعها. وفي سرديات أخرى يستدعي الحلم بأزمنة سلام ومحبة وإمكانية التواصل، أو تطغى أزمنة الموت والشتات والاغتراب والفقد. ولذا تأخذ التقنية الزمنية في تلك السرديات على عاتقها رصْدَ هذه الفوضى، وأشكال الخوف واليأس، في صُوَر متعددة. تتدفق السرديات بالتعدد الزمني في اللحظة الواحدة. وكأن الزمن ذاته طبقات، التداخل بين الحاضر والماضي والمستقبل، أزمنة الضياع المستمرة، ومن ثم تتبدَّد كل أشكال اليقين.

تَهَب تقنية الزمان للسرد مساحاتِ تشكيلات فنيَّة متسِعة، تحتمل غواية التجريب ونزَقه. اللعب الحُر الذي تتسع الحركة فيه؛ ليشمل الحاضر المعيش بالفعل، أو جذوره السحيقة ومراحلها. كما يتفاوت التعامل مع تقنية المكان. فقد تتبدى السخرية من المكان الذي يشمل هذا الدمار الذي يكتوي به البشر، أو الحنين إلى الأوطان، التي اضطُر مواطنوها لتَرْكها، أو يتخيل الكتاب أمكنة يمكن أن يجدوا فيها الأمان الذي يفتقرون إليه.

فقد تتبدى السخرية من المكان الذي يشمل هذا الدمار الذي يكتوي به البشر، أو الحنين إلى الأوطان، التي اضطُر مواطنوها لتَرْكها، أو يتخيل الكتاب أمكنة يمكن أن يجدوا فيها الأمان الذي يفتقرون إليه

أشرتم إلى أنكم عملتم على هذا الكتاب لمدة سبع سنوات، وخلال هذه الفترة كانت سرديات الحروب تتجدد وتتغير باستمرار. كيف واجهتم هذا التحدي في توثيق وتحليل أدب الحرب المتغير؟

في كل الحروب هناك الثابت الذي يتكرر، وهناك بعض المتغيرات، لكن تجسَّد هدف بحثي في رصْد التحولات الجديدة. وأحسب أن ريادة الكتاب، في رصد هذه التحولات، وعلى مر سبْع سنوات استطعت معايشة هذه التغيرات، حتى إنني أتذكر أن قراءتي لروايتَين بصورة خاصة قبل نشر الكتاب؛ جعلتني أعيد تشكيل البحث وفصوله، وطرْح رؤى جديدة في كتابة الحروب ذاتها، فمَع اتساع عدد القراءات والنصوص كنت أضيف للبحث ما أجده مختلِفًا، ويطرح رؤًى أو فنياتٍ جديدةً.

في ظل غياب تعريف محدد لأدب الحرب حتى مرحلة متأخرة، كيف قمتم بتأطير هذا النوع الأدبي وتحديد خصائصه في كتابكم؟

بعد مناقشة الكثير من التعريفات في فصول البحث، وجدت أن أدب الحرب لا يقتصر على تجسيد وسرْد الصراعات على جبهة القتال فقط، لكنه أدب إنساني، يقدِّم بطولاتٍ عسكريةً فائقة الشجاعة أحيانًا، كما يقدِّم أكثر لحظات البشر توتُّرًا وقسوة، أيضًا قد يتضمن تجسيدًا للحظة شهوة إراقة الدماء لدى البعض، ولحظات الضَّعف التي تعقُب بعض النهايات. تجسِّد الحروب الخياناتِ أيضًا، كما تجسِّد الأطماع والرغبة في احتكار الحُكم تحت دعاوَى أيديولوجية.

في ضوء المجازر المستمرة وحرب الإبادة في غزة، كيف تتوقعون أن تنعكس هذه المأساة على فن الرواية العربية وعن ماذا ستختلف عمَّا سبقها؟

أتوقع شيوع كتابة رواية الدستوبيا، بكل ما تتضمنه من جحيمية وخلْق عالَم حقير، يكشف أن ما يتحكم في مقوِّماته الرداءة والظلم وهوان البشر؛ لكنني لم يزل يحدوني الأمل بأن تفيق الإنسانية من ظلماتها التي تترك هذه الأحداث والوقائع تظلم المشهد الوجودي.

شيوع كتابة رواية الدستوبيا، بكل ما تتضمنه من جحيمية وخلْق عالَم حقي

وأنتِ تنتزعين قصب السبق في معالجة سرديات الحروب والنزاعات برؤية نقدية واعية، ما أبرز التحديات التي واجهتكِ في تتبُّع هذا المسار المعقد، خصوصًا مع تشابك الوقائع السياسية والاجتماعية وتشظي الخطابات الأدبية في هذه المرحلة؟

التحدي الرئيسي – من وجهة نظري – تجسَّد في وضْع مسافة بين رواية الحرب ورواية السياسة، رغم اتصالهم المنطقي والأكيد. فتلك المنطقة تمتلك حساسيات كثيرة في طرْح الواقع بكل الانتقادات التي توجه له، وتعلمين أشكال الرقابة المختلفة بمجتمعاتنا. كما أن معالجة رواية الحرب نقديًّا فتحت الجرح على تقرحاته كافة. وأعني هنا التقرحات الثقافية بمعناها الشامل؛ الاجتماعي والسياسي والنفسي والديني والاقتصادي والتاريخي. فشعرت أحيانًا وأنا أكتب بعض فقرات البحث بأنني أتحرك في منطقة ألغام مفخَّخة.

هل هناك مشاريع مستقبلية تخططين لها لاستكمال هذا العمل. ربما بتناول سرديات حروب جديدة أو التوسع في دراسة تأثير الحروب على فئات أخرى في المجتمع وخصوصًا أن دراستك تندرج تحت الدراسات الموسوعية؟

نعم هناك مشروع أكمله الآن، لكنه في منطقة مغايرة عن الحروب. كتاب حول الفنون وكتابة الرواية. وأتصور أن هذا المؤلَّف النقديَّ سيضيف للمكتبة العربية، حيث يُؤصل لكتابة السرد الروائي بالفنون المختلفة، وماذا يمكن أن تضيفه الفنون للرواية.

أما فيما يتعلَّق بتوسعة كتاب سرديات الحروب والنزاعات، فأتصور أن الواقع المشتعِل الذي نحياه سيجعل من الحتمي أن يُضاف إليه، وذلك في كل طبعة جديدة للكِتاب، خاصة وأنني علمت أن الكِتاب يُقرَّر في بعض برامج الماجستير والدكتوراه في بعض البلدان العربية.