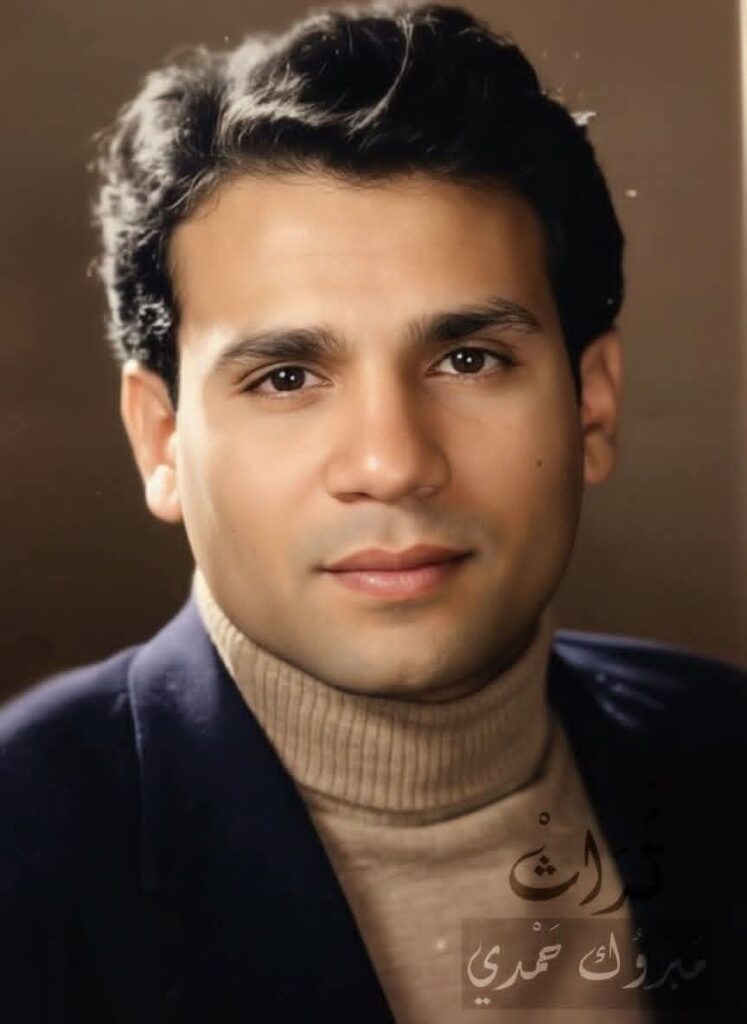

بقلم دكتور / بسيم عبد العظيم عبد القادر

ديوان “وإنْ أنكرتني” للبيومي السمنودي

رؤية نقدية

د. بسيم عبدالعظيم عبدالقادر

شاعر وناقد أكاديمي

كلية الآداب ـ جامعة المنوفية

رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

يُعدُّ ديوان “وإنْ أنكرتني” للشاعر البيومي السمنودي، شهادةً شعرية عميقة تعكس رحلةً إنسانية وفكرية وسياسية ووجدانية، امتدتْ فتراتُ تأليفه من عام 1984 إلى 1990، مع ملاحظات تاريخية لبعض القصائد تعود إلى سنوات أقدم كمسلسل “زمان الخزي العربي” الذي يمتد من 1975 إلى 1990.

يتجلى في هذا العمل الشمولي روح الشاعر المتحدية، التي ترفض الاستسلام لليأس، وتتمسك بالحب والعدالة والوطن، حتى وإنْ بدتْ هذه المثل العليا وكأنها تُنكر الشاعر أو تتجاهل تضحياته. فالعنوان “وإنْ أنكرتني” ليس مجرد إهداء إلى “هي”، بل هو صرخة وجودية للعاشق الذي يواصل الحب والعطاء والكفاح، حتى لو بدا ظاهرياً أنَّ مصر تُنكره في صورة انعدام الثمرة وضياع العمر.

هذا الإهداء يفتح الباب أمام قراءة مزدوجة للديوان؛ فهو تارة يتوجه إلى محبوبة شخصية، وتارة أخرى إلى الوطن، الذي يتجلى في أثناء القصائد كمعشوقة كبرى تستحق الفداء.

يقدم الديوان رؤيةً شعرية متكاملة تتناول قضايا الأمة العربية والمصرية، وتغوص في أعماق التجربة الإنسانية الفردية، متراوحةً بين النقد السياسي اللاذع، والوجدان الوطني الملتهب، والغزل العاطفي العميق، وصولاً إلى تأملات فلسفية ووجودية في الحب والموت والخلود.

وقد أثرى الشاعر تجربته بإشارات تاريخية ومعاصرة، وبمقدمات نثرية تسبق بعض القصائد، توضح السياق والإلهام الذي دفع به إلى الكتابة، مما يجعل الديوان ليس مجرد مجموعة نصوص شعرية، بل وثيقة فكرية وشعورية مرتبطة بزمنها وقضاياها.

المحاور الثيمية الأساسية في الديوان:

يمكن تلمس عدة محاور ثيمية رئيسية تتداخل وتتقاطع في الديوان، لتشكل نسيجاً متيناً يعكس رؤية الشاعر للعالم.

1. العدالة والحكم الرشيد: بين حلم الفاروق وواقع “الوشاة”

تبدأ رحلة الديوان بما يمكن اعتباره صرخة مدوية في وجه الواقع المعاصر من خلال قصيدة “رسالة عاجلة إلى الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب”، وفي هذه الرسالة، لا يخاطب الشاعر عمر بن الخطاب كشخصية تاريخية فحسب، بل كمعادل موضوعي ومقياس للعدل والحكم الرشيد الذي أصبح “تحدياً صعب المنال” و”حكايات كأنها أساطير” في أي عصر. يستخدم الشاعر خطاباً ساخراً ومريراً، يسوق فيه مآثر الخليفة الفاروق وكأنها أقوال “الوشاة” الذين يزعمون عن الخليفة ما يناقض طبيعة الحكم ومتطلباته عند الحكام الآخرين في الماضي والحاضر

يستعرض الشاعر صفات عمر المثالية: نومه قرير العين في العراء، اختياره الرمال بساطا, الظلال لحافا و الخف وسادة، تواضعه في اتخاذ القرار وإقراره لصواب الرعية حتى لو عارضتْ رأيه كخليفة، وتقبله النقد حتى التهديد بالسيف إذا خان الأمانة. وهذه الصور تقف نقيضاً حاداً لما يراه الشاعر من بذخ الحكام المعاصرين وغلبتهم على الرعية، حيث “قول الولاة وحي تسامى” وحيث يتعرض الشعب لـ”عض الكلاب” و”نهش السياط”.

يبرز التناقض بين صفات عمر المثالية كبائع حياته “لفواتح الفتوح” لتكسو “زهور الخلافة” كل النواحي وتُنشي “عبير العدالة”، وبين الواقع المزري الذي يبيع فيه “المآثر” و”المفاخر” بـ”كأس مديح خبيث وماكر”، ويُمسخ الناس إلى “مسوخ كسيحي الهمم” و”وثوب كلاب الأمم”.

يقرر الشاعر في نهاية القصيدة بأنَّ عمر ما هو إلا “وهم وخيال ومحض أماني” و”افتراء كذوب وجاني”. وبأنَّ قصة عمر هي الخرافة التي “شغلت وجوداً تحدى الزمن وجابت العصور تثير الفتن”، ولكنه يختتم هذا الإقرار نافياً كل ماسبق مؤكداً أن قصة عمر هي الدواء والطبيب لـ”عصر السخف”.

2. الوطنية الملتهبة والوفاء للأرض:

يبرز حب الوطن في الديوان كخيط يربط بين نصوصه، متجلياً في أشكال متعددة.

• “قصيدة مصرية” (“تراتيل في حب مصر”) : تتجلى في هذه القصيدة روح الشاعر الوطنية التي تتسم بـ”العشق الجنوني للوطن”. يعبر عن حب لمصر لا يتزعزع، حب “من طرف واحد”، حتى لو أنكرته الظروف بانعدام الفرص وضياع العمر، ويصف الشاعر مصر بـ”قدري” و”نهراً يجري”، وبالفيض والإبداع الذي غمر الوادي ونحت التاريخ، ويستعرض القصيدة صورة العاشق الذي يغزل من ومضات هواها قصائد أشعاره.

o يعري الشاعر الواقع الأليم الذي يحول دون تحقيق حلم الديمقراطية، ويصوِّر حال المحبين المتذللين أمام “باب عالٍ” لا يُفتح، وحاجبه الذي يطأ قلوب العشاق ويقول: “لا يكفي العشق لكي ما تمروا”. القصيدة تنتهي بنداء ثوري لـ”سيدة القصر” أنْ “تنزل إلينا”، لتُورِق أشجار العمر وتُبارك كدح العمال وتتعافى الأحلام، وتأرج زهر المجد في الحارة لا في القصر.

هذا النداء هو تجسيد لرغبة الشاعر في أنْ تتحول مصر من كيان بعيد ومنعزل عن شعبه إلى حاضنة شعبية تفعل على الأرض.

• “البركان” و”صلاة الانتفاضة”: يخصص الشاعر جزءاً كبيراً من الديوان للقضية الفلسطينية، معتبراً إياها “بركاناً يدوي في الأزمنة العربية الماسخة”.

جاءت قصيدة “البركان” فور قراءته لخبر الشاب خالد أكرا الذي اخترق الحدود بطائرة شراعية، وقصيدة “صلاة الانتفاضة” بعد عام من الانتفاضة الأولى.

o يشيد الشاعر ببطولات الشهداء مثل خالد أكرا، وسليمان خاطر، وسناء محيدلي، ويصف فعلهم بأنه “النصر وجود، النصر صمود، النصر دماء لا كلمات”. هذا التأكيد على الدماء لا الكلمات هو نقد صريح للخطابات الجوفاء والوعود الفارغة.

o “صلاة الانتفاضة” هي رسالة من طفل فلسطيني للشباب العربي، يعتذر فيها عن خطه غير الواضح لأن حروفه الأبجدية “تأبى الموت” و”تنمو في الموت حية”. هذا الطفل يسأل عن الشباب العربي، هل “ماتوا”؟، ويسخر من “أوهام البطولة” و”الحكايات الأثيرة”.

ويدعو الشاعر الشباب العربي إلى التوحد والتصدي لـ”ذئاب الليل” و”كلاب الليل”، وتنتهي القصيدة بتأكيد أن “خالد” كان رمزاً يتألق فوق عروش أساطير الورق، يخترق زيف الأستار ويذيب الذئب الحقير. وهذا التمجيد للشهداء يهدف إلى إحياء الوعي وتحفيز العمل.

• “عشيق الأرض”: هذه القصيدة مهداة إلى المجاهد المهندس إبراهيم شكري، الذي كان يعلم الشاعر وزملاءه في حزب العمل الاشتراكي أنَّ “العمل العام عطاء للوطن، عطاء وفقط مهما كانت النتائج”. القصيدة تحتفي بهذا المفهوم، وتدعو إلى العطاء غير المشروط للأرض العطشى عشقاً، حتى بذل الروح والدم لتنمو الأرض نهاراً.

3. مرارة الانقسام والانهيار الأخلاقي:

لم يتجنب الشاعر تصوير الجانب المظلم من الواقع العربي، وهو ما يظهر جلياً في قصائد مثل “ركب الهذيان” و”السور العالي المتهاوي”.

• “ركب الهذيان”: جاءت هذه القصيدة كاستجابة لمجازر صبرا وشاتيلا التي ارتكبت “على أيدي إخوة عرب”. يعبر الشاعر عن صدمته وألمه العميق إزاء هذه الجرائم التي دمرت “النبض الإنساني”. ويصف الشاعر الرغبة في الموت بدل العيش في زمن “يتلوى ينفث ذلاً”، حيث الكل “موتان” و”هالك”. القصيدة تعكس فقدان الهوية والأمل في ظل هذه الانقسامات الأليمة.

• “السور العالي المتهاوي”: تتبع هذه القصيدة “مسلسل زمان الخزي العربي وركب الهذيان”. وتصور الشاعر كابن حارة بسيط، تربى على القيم النبيلة، تحلم أمه له بمستقبل مشرق. لكن هذا الحلم الطيب “سقط” و”تتهاوى أركان السور العالي” نتيجة لـ”القصف المتبادل” و”فحيح الصفقات السرية”. تبقى الأم تحت الركام، لكنها ترمقه وهي ترى في وجه متغضن صورة “خيل تصهل” و”صلاح الدين”، في إشارة إلى الأمل المتبقي في استعادة المجد الغابر.

• “لا تقترب”: هذه القصيدة بمثابة تحذير من الفساد والاضمحلال، ويصور الشاعر مجتمعاً فاسداً حيث “النار ترعى في الحطب”، و”سوق خرب” يسوده “ذئب وفأر وعظام تنتحب”. القلوب أصبحت “من خشب” يسودها “السوس” . إنها دعوة للابتعاد عن هذا الوباء الأخلاقي الذي يجتاح كل شيء.

4. تجليات الحب وتعدد أبعاده (الوجدانية والوجودية):

يتجلى الحب في الديوان كقوة محركة، تأخذ أشكالاً مختلفة تتراوح بين العاطفي الصريح، والروحي العميق، وصولاً إلى التصوف والتمرد.

• “إيما ” هذه القصيدة جاءت كتحدٍ للشاعر بعد أنْ قيل له إنه لا يجيد الكتابة إلا في الشأن الوطني. فيرد الشاعر بقصيدة غزلية عاطفية لكنه يختار أنْ يكتبها بـ”لغة عسكرية تدل على الفتك والتدمير”. عينا الحبيبة هنا “بحور هائجة وعواصف”، والحب “غزو وتعدي”. ويوصف القلب بأنه “همجي لا يهدأ” حتى يرفرف النصر، والسلاح يأبى إلا أنْ يصطف أمامها ويميل إليها ليستنهل “فتك جمالها”.

هذه القصيدة تمزج ببراعة بين لغة الحرب ولغة العشق لتجسيد قوة الحب وتأثيره المدمر والساحر في آن واحد.

• “آية حب”: تستكمل القصيدة قصة “إيما”، وتتعمق في طبيعة الحب كسر مقدس. ويتساءل الشاعر عن “النون” في “إيما” ويخبرها أنه يخبئها “بين حنايا الخوف المحزون” من “عين حسود”. ويصف الشاعر رقصاته مع اسم الحبيبة بأنها تُحدث ربيعاً مجنوناً، يُسقط أنهار حنان ويُبعده عن “كهف الحرمان”. وتتجلى فيها فكرة “دين العشق” حيث “العشق يقين وطقوس”، ونبيه “مهووس يسقى من ربه عشقاً فيحيل العشق آيات “. الحب هنا ليس مجرد شعور، بل هو إيمان وفناء وتفان.

• “أنياب الطرق” : هذه القصيدة تتناول ألم الفراق والانشطار، حيث تتباعد الأرواح ويكون الفراق “انشطار كينونة واحدة”. يصور الشاعر روحين كانتا تخفقان خفقة واحدة ثم تفرقتا في “زمان المآسي”. النبات الطيب الزهر الذي نما ثم هوى، والطفولة التي طُردا منها، كلها صور تعكس مرارة الفقد والحنين.

• “صوت الحنان والهوى” : تصور القصيدة لوعة الحب الضائع، مستلهمة من شخصية السيد أحمد عبد الجواد في ثلاثية نجيب محفوظ، يستمع الشاعر إلى أغنية في الراديو عن العهد الماضي، ويراقب “هي” التي لا تبتسم. وعندما يعرف أنها ابنته، “قام انتفض.. كسر صوت الراديو”، في تعبير عن ألم عظيم دفين، ينهي صوت الحنان والهوى حيث “العدم”.

• “باقات حب وشوق” : تتساءل القصيدة عن معنى الحب، لماذا يغني العندليب وتُغْــري النحـــل َ فى الزهـــرِ الطيـــوب ُ؟

• و”ولمسُ النـــارِ يكــوي واللهيـــب ُ؟” وهذه التساؤلات الوجودية تظل بلا جواب، فالقصيدة تعبر عن طول الانتظار ومرارة الغياب، حيث “بومة الخراب ناعبة”، وحيث العمر لم يعد عروساً يُزف.

• “لا تبكيني” : هذه القصيدة تتناول الحب كـ”تراتيل طهر سماوية”. يصف الشاعر روحه كربيع يرقص أزاهر، تتنفس نسائم الحنان، ويدعو الحبيبة ، أن تُنكره وأنْ تهدأ، لأنَّ من يحاولون إيذاءهما لن يدركوه، فهو “لثمة الشمس لجَبين الوجود”. القصيدة تتجلى فيها فكرة الحب الطاهر الذي يتسامى فوق الشكوك والضغائن.

• “وأنتِ كلام” : تصور هذه القصيدة الحب الأفلاطوني، حيث المحب “مخلوق سماوي”، والحبيبة تظل “كلاماً”، بعيدة وقريبة في آن واحد، تأتي وتذهب “نوراً”. الشاعر يحاول الهروب من حبه لها ولكنه يرى نفسه “شظايا هروباً إليك”. يصف الحبيبة بأنها ” ملاكا ” يأتي إليه بصلاته ويُؤتيه الحياة. وهذا الحب هو تجسيد للمثال الذي لا يُدرك تماماً في الواقع المادي.

• “مجرد زهرة” : يصف الشاعر طيف الحبيبة بأنه يغير على نومه، تحكي القصيدة عن زهرة “شاءت تقاتلني”، وعشق يحرمه. فالشاعر ينتقد الزهرة التي اختارت “الطرقات” بدل حبه الصادق، ويصفها بـ”دبر حمقى”. تنتهي القصيدة بالقول إنها كانت “مجرد زهرة” و”مكاناً خطأ”، في إشارة إلى علاقة حب لم تُقدر قيمتها الحقيقية أو كانت في غير محلها.

• “إيزيس” : تستحضر هذه القصيدة أسطورة إيزيس المصرية، رمز “البعث والخلود” وتحدي الشر والفناء. فالشاعر يرى في إيزيس تجسيداً للأمل والجمال الذي يتحدى الذبول، ويطلب منها أنْ تذكره كلما “فضت بكارتها الشمس البتول” ، وكلما فالت “أنياب الردى” . إيزيس هنا ليستْ مجرد أسطورة، بل هي قوة الحياة المتجددة في قلب النيل، رمزاً لنهضة الأمة .

• “وجئتِ هدى” : تتحدث هذه القصيدة عن الحلم بحواء التي تأتي “هدى فتح يجب ما قبله” . في عالم يسود فيه الليل والقصص الكاذبة، يأتي نداء السماء بالتطهر والصلاة والغناء. وبعد سنين من الانتظار والضلال، “جئتِ فكنتِ الختام”، نوراً وهدى، وغرست الوئام بين القلب والشعر، وحولت الكلام إلى “طيوب الجنان” و”خلود الكلام” . إنها خاتمة الديوان التي تؤكد على قوة الحب كطريق للخلاص والسلام الأبدي.

الأسلوب الشعري والتعبير الفني:

يتميز أسلوب البيومي السمنودي بالخصائص التالية:

1. اللغة والصور الشعرية: يستخدم الشاعر لغة قوية ومعبرة، تتسم بالجزالة والفخامة في تناول القضايا الوطنية، وبالرقة والعذوبة في الغزل، مع ميل إلى توظيف الصور الحسية والمعنوية العميقة. فنجد صوراً شعرية مبتكرة تجمع بين الطبيعة والعاطفة والسياسة، مثل “البركان دماء فوار الدفقات”، و”زهور الخلافة”، و”أنياب الطرق”.

2. الرمزية والإشارات التاريخية: يوظف الشاعر الرموز ببراعة، سواء كانت شخصيات تاريخية كعمر بن الخطاب وصلاح الدين، أو أساطير كإيزيس ، أو أحداثا كبرى كمجازر صبرا وشاتيلا والانتفاضة الفلسطينية. وهذه الرموز تمنح نصوصه عمقاً وبعداً زمنياً، وتربط الحاضر بالماضي والمستقبل.

3. التكرار والتضاد: يعتمد الشاعر على التكرار لتعزيز المعنى وتعميق الأثر، مثل تكرار “أهذا كلام؟!” للتعبير عن السخط وعدم التصديق، وتكرار “النصر وجود، النصر صمود، النصر دماء لا كلمات” للتأكيد على جوهر النصر.

كما يستخدم التضاد بين الخير والشر، العدل والظلم، الحب والكراهية، لخلق مفارقات تسلط الضوء على رسائله.

4. المقدمات النثرية: من أبرز ما يميز هذا الديوان، وجود مقدمات نثرية مكثفة قبل العديد من القصائد. وهذه المقدمات ليست مجرد تمهيد، بل هي جزء لا يتجزأ من النص الشعري، فهي تكشف عن دوافع الشاعر، وسياقات القصائد التاريخية والذاتية، وتضيء على الرسائل الكامنة وراء الأبيات، إنها تربط التجربة الشخصية للشاعر بالأحداث الكبرى وتجعل القارئ شريكاً في عملية الإبداع والتلقي.

5. التنوع العروضي والقافية: تظهر القصائد التزاماً بالوزن والقافية التقليدية مع مرونة تسمح بالتدفق العاطفي والفكري.

يمثل ديوان “وإنْ أنكرتني” للبيومي السمنودي عملاً شعرياً متفرداً يجمع بين شغف الوطنية ونار الثورة، وعمق التجربة العاطفية والفلسفية. إنه ديوان الشاعر العاشق للكفاح الذي يصر على الاستمرار في الحب والعطاء مهما كانت التحديات. من خلال نصوصه، يرسم الشاعر صورة شاملة لعالم عربي يعيش صراعات داخلية وخارجية، ولكنه يحمل في طياته بذور الأمل والنهضة من خلال التمسك بالعدل والمثل العليا والحب الحقيقي.

إن الديوان دعوة إلى اليقظة، وإلى إعادة اكتشاف الذات والوطن، وإلى الإيمان بأنَّ الحب، بكل أشكاله، هو القوة الكفيلة بإنقاذ الوجود وتخليده، حتى وإنْ أنكره الزمان أو المكان.

وأخيرا فإنَّ الديوان بمثابة فضاء شعري متعدد الأصوات، يمزج بين السخط على الواقع والاحتفاء بالأمل، بين مرارة الانكسار وحلاوة الصمود، ليقدم في النهاية رؤية متكاملة لشاعر ملتزم بقضايا أمته ووجدانه الإنساني العميق.